納之以敬 獻之以誠

2019-06-19

「供養」一詞原本指的是尊崇、禮敬的虔誠奉獻,在佛教中,也有信眾以香花、飲食等物品甚至善行,獻給佛、法、僧或一切眾生的行為。除了佛教,其他宗教也有「供養」的儀式,雖然宗教各有不同、物品形式多元各異,卻總不離虔敬誠心。隨著歷史演進,工藝技術不斷提升,供養從最初敬仰神祇的宗教角度出發,逐漸跨入藝術文化的領域,因此出現不少匠心獨運的供養器物,即使出自不同朝代、不同領域,這些同時具有宗教性質與藝術內涵的供養品,其內所含藏的,則是供養人內心最虔敬的誠意。

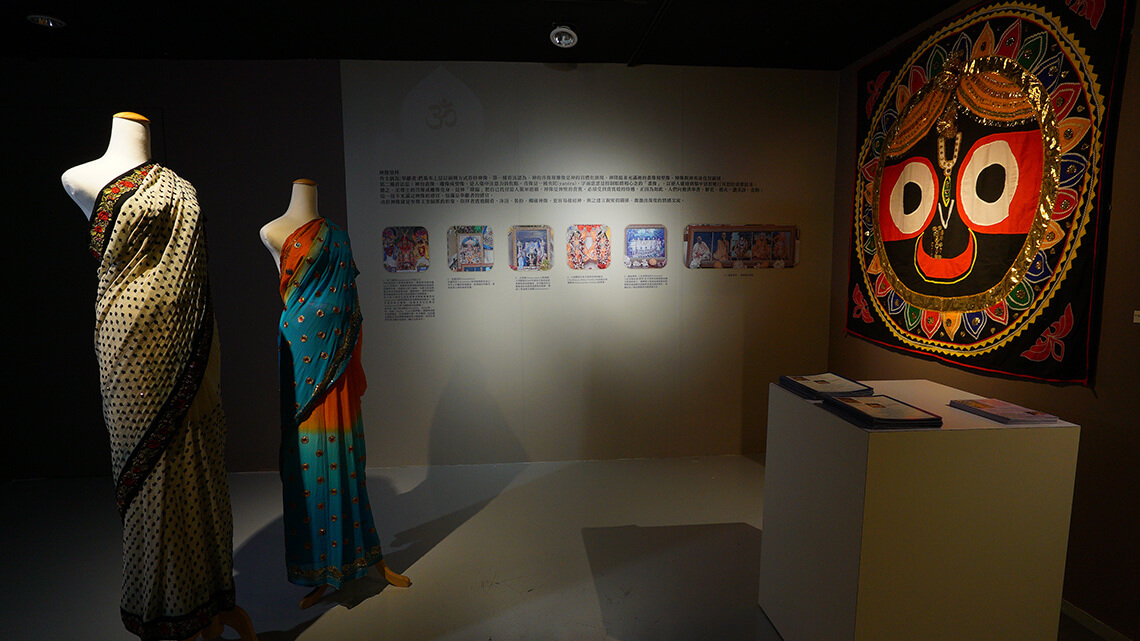

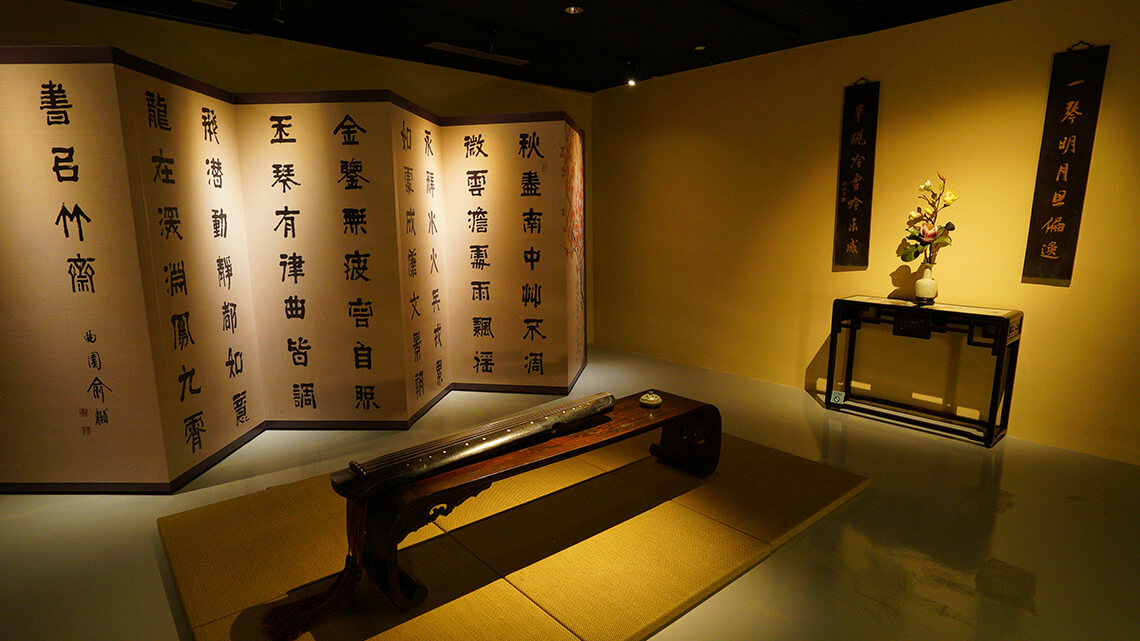

於世界宗教博物館展出的「供養藝術-心、器、法的對話」,集結了宗教儀式的場域重現與藝術人文的供養品展示,讓前來觀展的群眾,能從中習得宗教的儀軌知識,也能欣賞古物的工藝之美。展區分為兩大主題,各為宗教供奉聖壇及文人清供藝術。踏入展區首先可見的是宗教供奉聖壇,展示出印度教、道教、佛教三種不同宗教中,供奉神祇的空間擺設。雖然屬於三種不同的宗教,然而所供之物相去不遠,薰香、鮮花、清水、明燈,甚至樂器等,恰如佛經中曾提及的「色、聲、香、味、觸」,這些神壇上的器物,分別以五感的供養,呈現對神祇的虔誠敬拜。即使宗教發源、教義各異,但人類對宗教儀式與供養的認知在此見到相互的共鳴,溯及源頭,一切本於敬天的愛慕。

即使如此,在三大宗教神壇的擺設中,仍能看見不同的特色。印度教祭壇供品種類繁多,除了常見的三主神神像之外,也會懸掛所謂靈性導師等聖者圖像。在臺灣民間擁有不少信眾的道教,其神壇除香花燭果,也特別獨立展示道教儀軌中的「禮斗」,源於中國古代星辰信仰的「禮斗」,是以斗燈為主體,內置象徵不同意涵的器物,對應傳統的五行概念,呈現出道教信仰中順應自然的概念。相較於多以紅、金色調的道教神壇,走近佛教的禮佛堂,則讓人頓感清簡沉靜,在三種宗教共有的塑像、薰香、明燈外,更擺著用以打齋供養僧人、代表廣結善緣、著人道業的缽,呈現著對修行者的尊敬與憫恤。

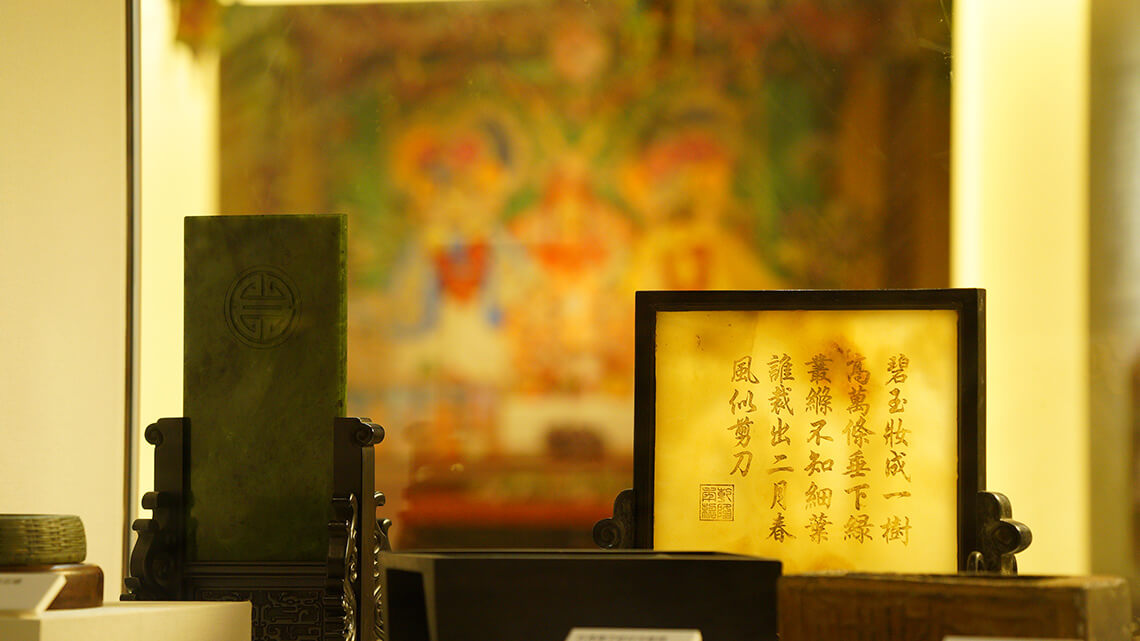

越過宗教神壇,從聖域踏入日常生活,來到文人清供展區,映入眼簾的是過去文人雅士們的日常生活空間重現,展示著古代文人的供養兼收藏,本展區以宋代供品器物為主,宋代以文人儒士為尊,對生活品質的追求也大幅提高,從自家供神的物品如香爐、供盤,推及日常的用品如硯台、茶具、香爐甚至擺設,都極為講究。從這些物品的外觀細緻度,映照出當時文人們對內心境界的追求。即使是一方硯台、一具筆洗,每一處巧奪天工的細節裡,都藏著養心修性的精神。

呼應宋代的文人清供特色,同時也展出各色宋代瓷器收藏。瓷器是中國傳統工藝中最廣為人知的一種,並在宋代發展至巔峰,創作是人心的鏡射,在這琳瑯滿目的展品中,可以從其簡樸的造型與素雅的釉彩,窺見當時文人風氣的影響以及工匠們對瓷器製作的巧思,在在透露出深遠的禪意。

人們將精神寄託於宗教,透過供養的形式傳達對神靈的敬仰,供養品原是串連人心與宗教的媒介,卻因人們將對自我內心不斷淬煉提昇的要求反映在製作技術上,使得供養品同時兼具藝術的價值,如同此特展之名,「心、器、法的對話」,人心在器物中與宗法交流,使供養法器納之以敬、人持供品獻之以誠,天之靈、人之誠,匯聚在此得以交流合一,也將藝術帶到更高遠的心靈境界。

展覽期間:2019/05/18 ~ 2019/08/18

特展相關資訊:點我